自移动模架成为桥梁施工核心设备以来,其作为大型临时结构的审批与监管流程便随事故教训不断完善。这套围绕 “事前准入 - 事中管控 - 事后核销” 的管理体系,在三十余年实践中形成 “方案合规 - 验收合格 - 过程可控” 的标准逻辑 —— 严格执行流程的项目设备失稳风险降低 90%,而早期监管缺失曾导致多起坍塌事故。

审批流程的核心是建立 “技术论证 - 多级审核 - 官方备案” 的准入防线,其规范化始于对惨痛教训的反思。20 世纪 90 年代前,审批多依赖施工单位自主把控,缺乏统一标准:某铁路高架桥移动模架使用旧钢材制作主吊带,因未通过进场审批核验,过孔时吊带断裂导致模架坍塌,压垮附近民房。2004 年《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》出台后,审批进入标准化阶段,要求模架施工前必须编制专项方案,明确结构验算、安装流程及应急措施。西十高铁西沟河大桥施工前,项目部运用 BIM 技术模拟模架拼装与过孔流程,专项方案经施工单位技术负责人审核、监理单位总监理工程师审批后,还需报建设单位备案,确保方案贴合 343 米桥长的复杂工况。对于超规模模架,专家评审成为强制环节:某 52 米跨度模架专项方案因未包含风荷载组合验算,被评审专家驳回,补充有限元分析后才通过审批,避免了强风下的失稳风险。

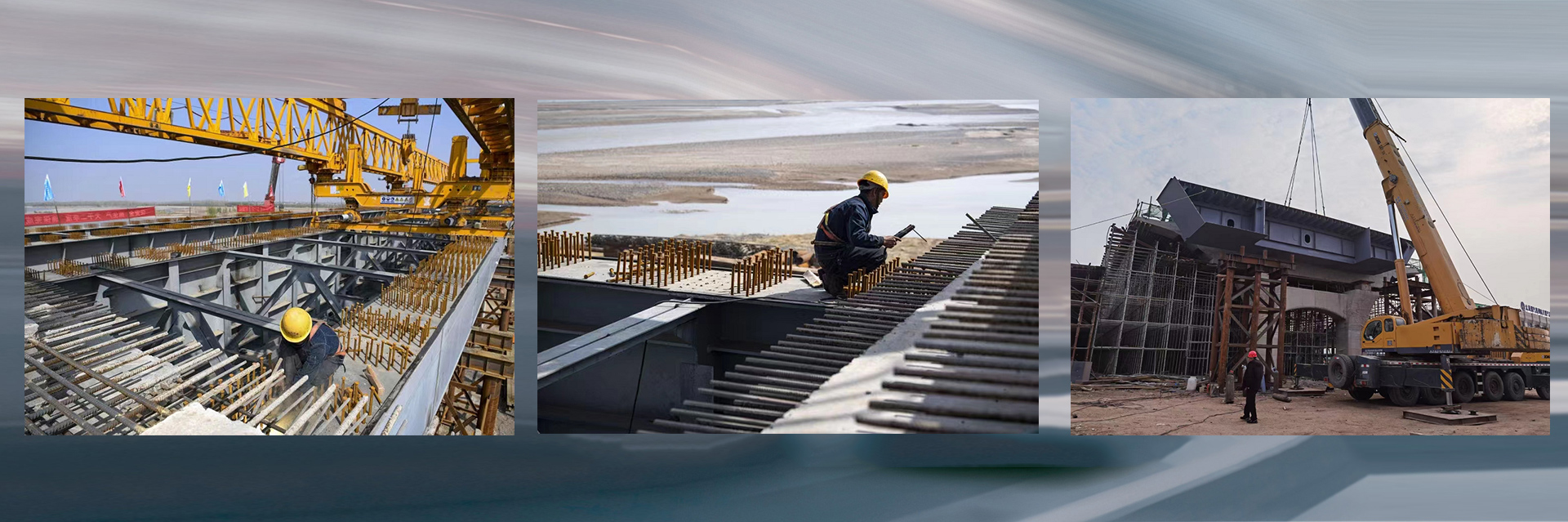

监管流程的深化体现在 “全生命周期闭环管控”,覆盖安装、使用、拆除全阶段。安装验收是监管的第一道关卡,规范要求模架拼装后必须经施工、监理、设计三方联合验收,涉及结构尺寸、连接强度、安全设施等 18 项核心内容。中铁十六局在石武客专项目中,对 MZ900s 型模架验收时,重点核查支腿螺栓紧固度与液压系统密封性,发现 3 处焊缝熔深不足后立即整改,杜绝了使用隐患。而某大桥北岸工段模架转场重新安装后,未按规定组织二次验收,仅依赖经验判断,最终因托架法兰螺栓孔错位、焊缝假焊导致坍塌,主梁倾坠江中。使用阶段的动态监管更显关键:规范要求每施工一孔必须开展专项检查,风力超过 6 级严禁过孔作业,超过 8 级需切断电源并锁定模架。2008 年某跨江项目在吊装模架滑移小车时,因项目部未落实起重作业监管措施,协作队伍违章操作导致吊车侧倾,2 人落水失踪,暴露了过程监管缺失的致命风险。拆除阶段同样需专项监管,某项目因未编制拆除方案擅自作业,模架倾倒砸损墩身,造成百万元损失。

监管责任体系的完善是流程落地的保障,从早期 “单一管理” 转向 “多方协同”。2000 年前,监管多由施工单位自行负责,监理单位介入有限,某项目模架检查表缺失托架法兰系统检查项,导致隐患未被发现,最终引发事故。如今已形成 “施工单位自检、监理单位巡检、建设单位飞检” 的三级体系,同时引入第三方检测机构进行关键节点核验。某跨河大桥模架在浇筑前,第三方检测机构通过应力测试发现主梁承载不足,及时叫停施工并更换构件,避免了坍塌事故。但中小项目仍存在责任虚化问题:某县乡公路桥梁模架施工中,监理单位未履行验收签字程序,施工单位擅自简化检查流程,模架使用中出现支腿沉降,被迫停工加固。

从早期 “经验主导” 的粗放管理到如今 “标准引领” 的精准管控,移动模架的审批与监管流程已成为安全施工的前置保障。审批环节的技术核验筑牢准入门槛,全生命周期监管守住过程底线,多方责任协同形成监管合力。那些因流程缺失导致的事故反复证明:流程规范与施工安全的关系,本质是 “制度约束” 与 “风险防控” 的深度绑定,唯有将每一项审批要求与监管措施落到实处,才能实现大型临时结构的安全可控。